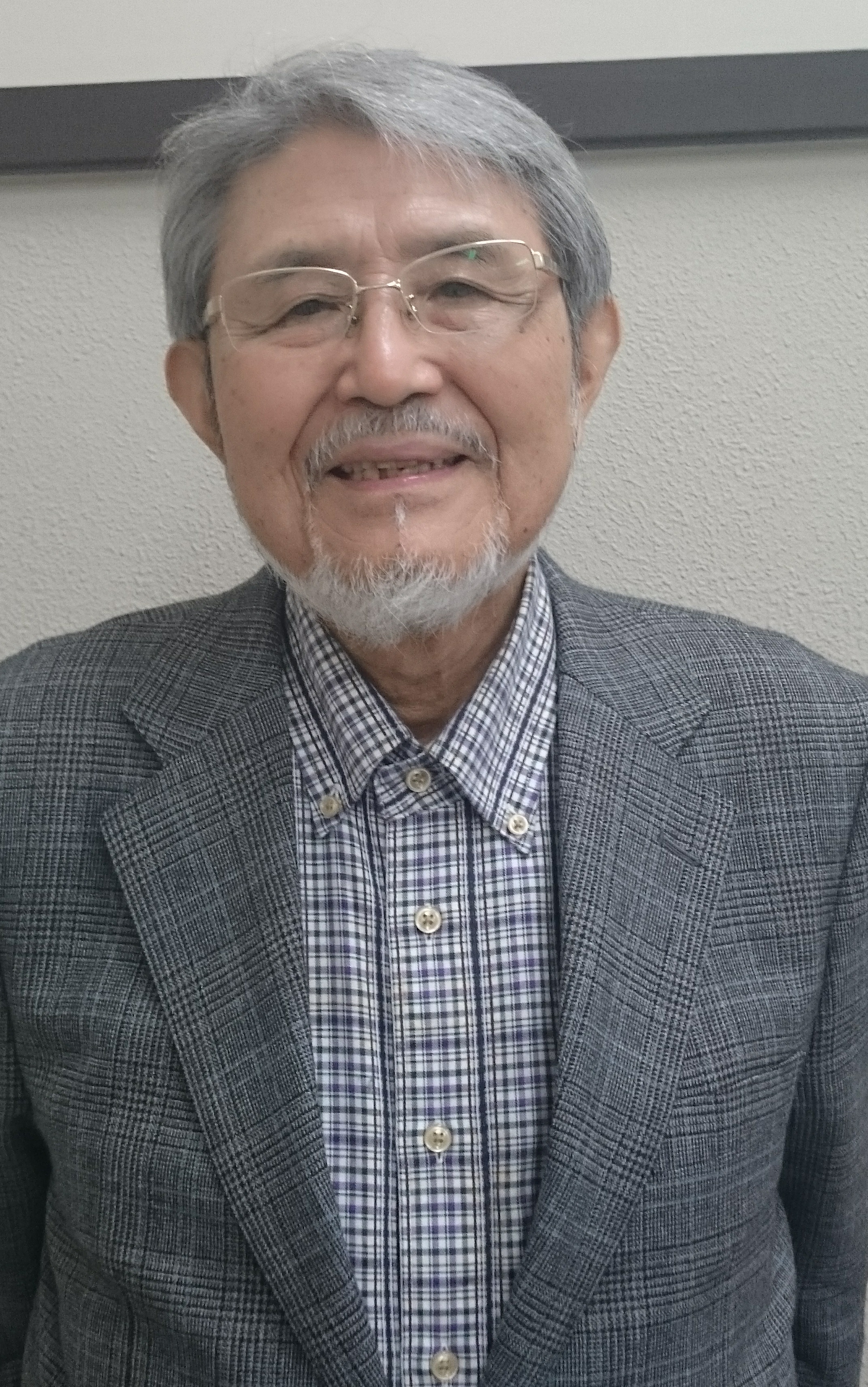

シリーズ・経済ジャーナリストインタビュー2015 <第25回>藤原作弥氏

藤原作弥氏は1937年に仙台に生まれ、ウラル・アルタイ語系のシャーマニズム研究をしていた父に従い、 1945年には旧満州国の興安総省興安街で暮らしていたが、 1945年8月9日ソ連軍侵攻直後に脱出、安東へ逃げ延びた。 そこで一年半に渡る難民生活を体験。 わずか九歳で「煙草を籠に入れて闇市の中を売って歩く仕事」をし、 麻薬窟や売春窟に分け入り、「人間の悪徳の限りを小さい私が見聞した」という。 1946年末に引揚、仙台に落ち着き当時の宮城師範学校の付属小学校に入った。 仙台第一高校では新聞部に入り、新聞記者にあこがれる一方、 語学が好きでフランス語を勉強し、比較文学をやりたいと1957年に東京外国語大学フランス学科に入学。 仲間と同人誌を作ったりする一方で、安保闘争など様々なデモにも参加した。 1962年に同大学を卒業し、時事通信社へ入社。 文化部を希望するも経済部に配属された。 「経済の数字ばかりをちぎっては投げちぎっては投げするような仕事は嫌だから辞めようと思った」が、 田中角栄や福田赳夫といった当時の大蔵大臣などとの交流の中で経済記者の面白さに気づいた。 「経済が分かるとかできるというよりも、面白いか面白くないかから入って行ったから今まで続いた」。 1967年建国百年を迎えるカナダのオタワに特派員として赴き、翌年ワシントン支局へ転じて、二度のニクソンショックを取材。 1971年秋に帰国し、日銀と外務省を担当、スミソニアン協定下での通貨体制などを取材。 その後、半年の入院体験をもとに書いた『聖母病院の友人たち』(1982年)を出版し、翌年日本エッセイスト・クラブ賞を受賞。 記者を務めながら執筆活動を始めたのは、 通信社の記事に求められる「速く短くというよりも、長く落ち着いた味がある文章が書きたい」という念願からだった。 1985年から編集委員、解説委員を務め、1996年に日銀法改正小委員会の委員に任命され、新日銀法の制定に尽力した。 1998年その新法が施行されるに際して、要請されて時事通信社を退社し、日銀副総裁へ就任。 ジャーナリスト出身という異例の副総裁として、日銀改革に取り組んだという。 「いろんな日銀関係者から恨まれました。あんな伝統ある日銀を全部めちゃくちゃにしたと。だからそのために必要だったのでしょう」。2003年に退任。 自分は経済記者としては落第だったと言う藤原氏は、「次の来たるべき日本の社会は生活・文化立国です」と主張し、 より大局的な立場からの監視と批判こそがジャーナリズムの役割だと述べた。 「政府やガーバンする側に対しては、常にウォッチするのはジャーナリズムしかないのだから」。 インタビュワー主担当:谷所日向子、副担当:新井広樹、同席:若田部昌澄教授