土屋ゼミ2015年度 <第14回>自転車事故と保険

土屋ゼミ6期 西田

多くの人が日常生活において自転車を使っている。通勤通学、幼い子の送り迎え、買い物の足として……。ここ何年かで、街中でロードバイクに乗る人を見かける事も多くなったように思う。実際に、平成25年の1店舗当たりの自転車販売台数において、スポーツ車の年間販売台数は10年前の約3.5倍となっている(※1)。筆者も大学に入ってから趣味として自転車を始め、毎年夏には北海道にツーリングに出かけている。さらに、自転車は楽しく便利な乗り物としてだけでなく、環境に優しく、健康的な移動手段としても注目を浴びている。

ただこのような自転車の良い面だけではなく、負の面もしっかりと見る必要がある。自転車に付き物なのが、事故である。自転車事故といえば、自民党の谷垣禎一幹事長が事故を起こし、頸髄損傷の大怪我を負ったニュースが思い起こされる(※2)。また、世界中で流行し、日本でも7月22日に配信が始まった「ポケモンGO」に関する議論の中でも、自転車に乗りながらゲーム画面を注視するような、いわゆる「ながらスマホ」が大きな問題として浮かび上がっている。

この記事では、そうした自転車による事故について焦点を当ててみようと思う。

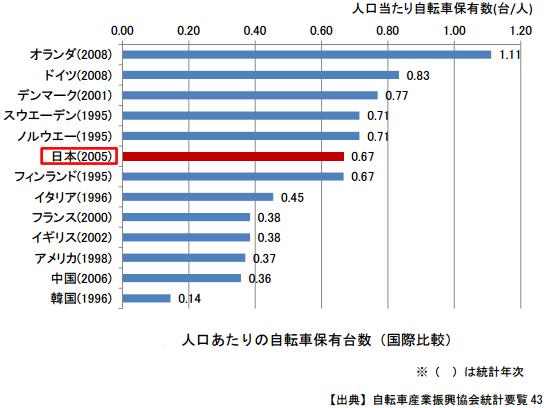

図1にあるように、日本は人口一人当たりの自転車台数が0.67台と、自転車先進国といわれる欧米諸国と比べても高いレベルにある(※3)。多くの人にとって自転車事故の危険とは隣り合わせなのである。

図1(※3)

平成27年、年間に起きる自転車事故の件数は98,700件であった。10年前の平成17年は183,993件であり、全体の件数は減少傾向にある。しかし、ここで注目したいのは人対車両の事故件数である。平成17年に2,617件だった人対車両の事故件数は、平成27年においても2,506件とあまり減っていない。平成17年を100とした場合の平成27年の事故件数の指数では、自転車事故全体では54となっているのに対し、人対車両では96と減少の幅が小さい。以上からわかるように、全体として減少傾向にある自転車事故だが、より弱い立場にある歩行者を傷つけてしまう事故は依然としてほとんど減っていないのである(※4)。

当自転車事故の恐ろしさは、誰でも手軽に乗れるにもかかわらず、簡単に相手を傷つけてしまう恐れがあるところにある。更に恐ろしいのは、事故を起こしてしまった場合に求められる多額の賠償である。過去には被害の大きさにより、数千万円の賠償を求められた事件もある(※5)。 ある事件では、11歳の男子小学生が夜間、帰宅途中に歩行中の62歳の女性と正面衝突した。女性は頭蓋骨骨折の怪我を負い、意識が戻らない状態となった(神戸地方裁判所、平成25年7月4日判決)。この事件で加害者は9,521万円もの賠償を求められた。

また最も悲惨な状況に陥るのは、加害者が保険に加入していなかった場合である。自転車には、自動車のすべての運転者に加入が義務づけられる自賠責保険(=自動車損害賠償責任保険)のような強制加入の保険がなく、事故の賠償額が高額になった場合、未保険の加害者は払いきれず、被害者は賠償を受け取れない、双方にとって苦しい状況に陥る場合があるのである。 自動車やバイクに強制加入の保険がある中で、同じように大きな被害を出してしまうおそれのある自転車についてはそのような事故を起こした際のセーフティーネットが整備されておらず、任意加入の保険があるばかりで、加入するかどうかは利用者の判断に任せきりの状況である。

では、現在任意加入の保険にはどのようなものが用意されているのだろうか。大きく分けて二種類存在する(※5)。一つ目は、他人を負傷させたり、他人の物を壊したりする場合に備える「個人賠償責任保険」である。二つ目が、自分の怪我に備える「傷害保険」である。保険会社によっては、この二つをセットにして販売している場合もある。 東日本大震災後の自転車通勤者の増加等の原因で需要は増し、コンビニエンスストアやインターネットで簡単に加入できる保険も登場している。自転車を利用する場合はこれらの保険の条件をよく確認した上で適切に利用するのが大切である。

自転車は誰でも簡単にスピードが出せ、安全に乗れば、風を感じられるとても気持ちの良い乗り物だ。しかし使い方を誤れば一瞬にしてそれは凶器と化す。日々自転車に乗っていてヒヤッとする場面は多々ある。例えば、車道を逆走してくる自転車にもよく遭遇する。自転車を安全に乗る為には各々が「他人を傷つけるかもしれない」ものを運転しているという危機意識を持つべきだ。 自転車を運転する上で事故のリスクとは誰もが隣り合わせで逃れる事はできない。自分が加害者になる恐れがあることを自覚した上で、万が一の事態に備え保険に加入しておく事は自転車の運転者として不可欠である。また、強制加入の保険が無く、利用者の判断に委ねられている状況は望ましくない。 これに対し、昨年から新しい動きが見られる。2015年3月、兵庫県は全国で初めて自転車保険の加入を義務付ける条例を制定し、独自に「ひょうごのけんみん自転車保険」を創設した(※6)。条例では、自転車利用者は自転車損害賠償保険等に加入する義務を負い、また自転車小売業者は、自転車を販売する際に購入者の保険加入の有無を確認し、保険加入が確認できない場合は保険に関する情報の提供を行うとされた。保険加入を義務付ける条例は大阪府でも制定され、2016年7月より保険加入が義務付けられている。 これらの条例の制定は、未保険者による事故で苦しむ人を見捨てず、これ以上苦しむ人を生まないための大きな一歩だと感じる。自転車保険や安全に対する意識が高まり、同様の条例が全国に広がっていく事を願いたい。 参考文献 ※1「国土交通省 平成26年度政策レビュー 自転車事故」 http://www.mlit.go.jp/common/001085121.pdf(2016.7.30閲覧) ※2「入院の谷垣幹事長の交代論強まる 頸髄損傷と公表」『毎日新聞』 http://mainichi.jp/articles/20160727/k00/00m/010/155000c(2016.7.30閲覧) ※4「総務省統計局e-Stat 平成27年における交通事故の発生状況」 https://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001150496&disp=Other&requestSender =search(2016.7.30閲覧) ※5「一般社団法人日本損害保険協会 自転車事故と保険」 http://www.sonpo.or.jp/protection/jitensya/(2016.7.30閲覧) ※6「兵庫県 『自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例』について」 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk15/jitensyajyourei.html(2016.7.31閲覧) ※7「大阪府 大阪府自転車条例」 http://www.pref.osaka.lg.jp/dorokankyo/osakajitensha/index.html(2016.7.31閲覧)